未分類

未分類

「何でもできる」は…

FROM,中島

「起用貧乏」なんて言葉がありますが、

自分は起用貧乏だよ~って思う方、ちょっと心の中でお返事を頂けますと幸いです。

正直あまりいい意味ではないので、胸を張れるものではありませんが

私も小さく返事をした一人です。

先日、お仕事の関係で新しく借りる事務所の内覧に行った時の事です。

「うわ、ほんと、こういうことだよな~。気をつけよ~。」

と、心底思うことがあったのでこの場を借りて共有しますね。

最高の物件

その物件は、まだまだ4名ほどの小さな会社ですが、

親会社に間借りしている社屋を出て、なるべく自分たちで頑張っていこう!

という思いの企業が探し当てた物件でした。

私も微力ながらその事業のフォローをさせて頂いている関係で、

内覧に立ち会うことになりました。

あまり情報が出ていない物件でしたが、

ざっくりと公表されている立地や間取り、賃料などは探している条件通りの、

まさに、最高の物件でした。

直ぐに内覧のアポを取り付け、

翌日には不動産屋の担当者さんと落ち合い、内覧が開始されました。

「本当に最高なんですよ!」

営業車から降りてきた担当者さんと、簡単な挨拶を済ませ、

まずは一階の作業スペース(ガレージ)の紹介が始まります。

ガレージとして趣味のためにも、簡単な製作や梱包など、

作業スペースとしてもお使い頂けます。

とってもお洒落で飽きが来ない壁打ちコンクリート仕様となっています。

ライトはレールが引いてあるので、お好きなところに◯×△◇・・・トイレはこちらで◯×△◇・・・勝手口が・・・

と説明が進みます。

一階の内覧を済ませ、事務所となる二階はワンルームでした。

広さは、というと今のメンバーでぴったりくらいですが、

この先事業をスケールさせていきたいという思いを考えると「少し狭いね」というのが本音でした。

実はこの事務所、2階に暮らすのに十分なサイズの脱衣所とお風呂があり、それが無ければ・・・

という非常に惜しい物件でした。

貸事務所でもOKだし、普通に賃貸としても貸し出しOKな、

マルチユース物件という物件だったようです。

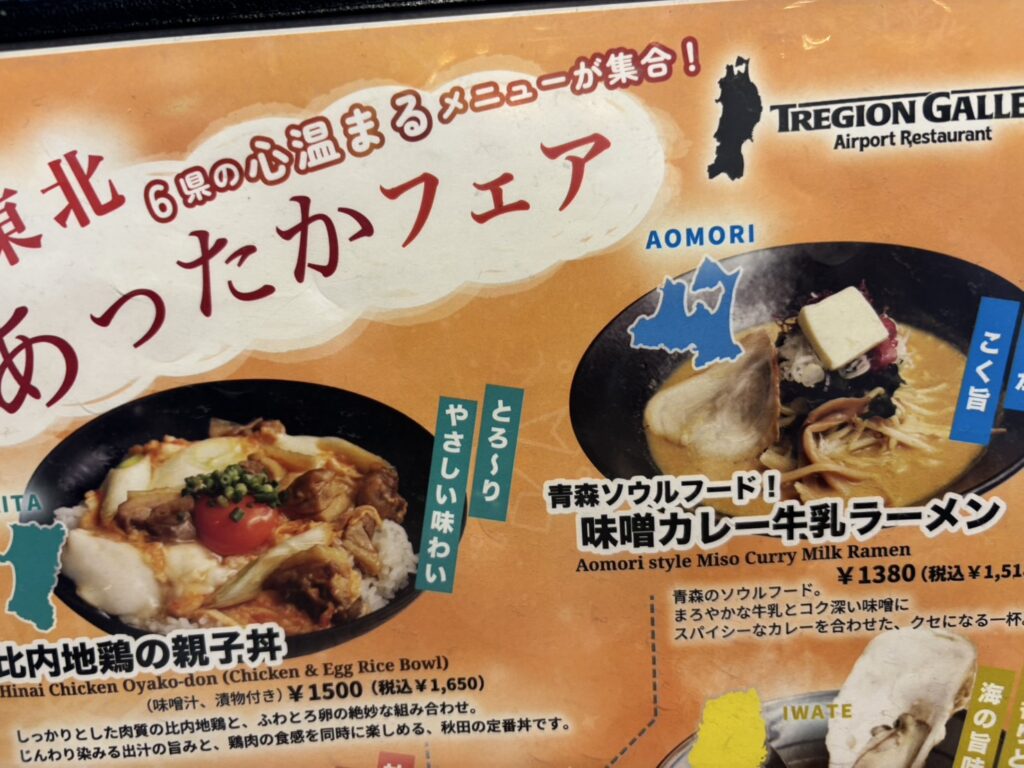

「この物件、本当に最高なんですよ!住むも働くも両方できる物件なんて中々ないですよ!オススメです!」

嬉々としてプレゼンしてくれる担当者さんに挨拶し、物件を後にしました。

自社のスタイルは?

事務所として検討するには、必要ない機能が備わっていたり、

住むにはちょっと家賃高めであったり、

なんとも起用貧乏な物件でした。

帯に短しタスキに長しなんてことわざもありますが、

事務所を借りる人は住む事は考えないし、住む人は仕事の事考えないんですよね。

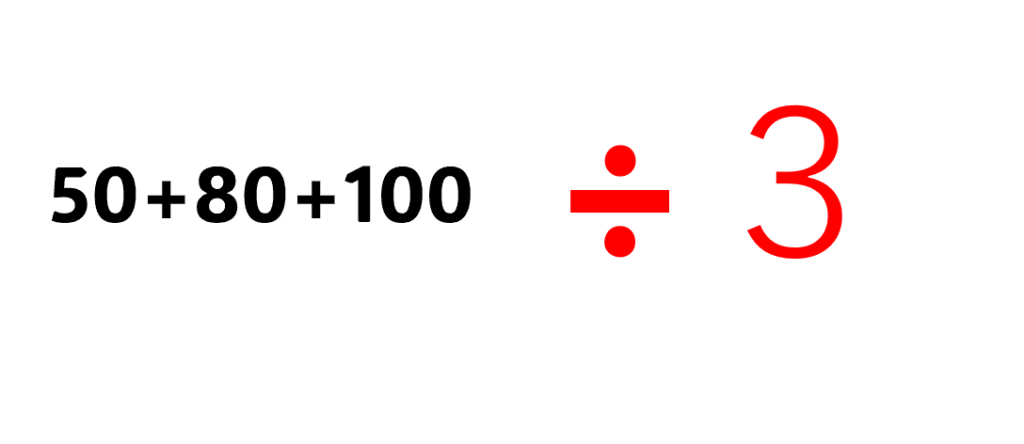

以上のことから、タイトルにもある「何でも出来る」は最弱か、という問いについて、

ここで改めてその回答に触れるのであれば、

最弱ではない。ただし、「何も出来ない」の次に弱い。と思っています。

せっかくなら、ついついあれもこれも!と詰め込んで訴求してしまうのもわかりますが、

それって1回(もしくは限られた回数)だけだから、だったりしないでしょうか?

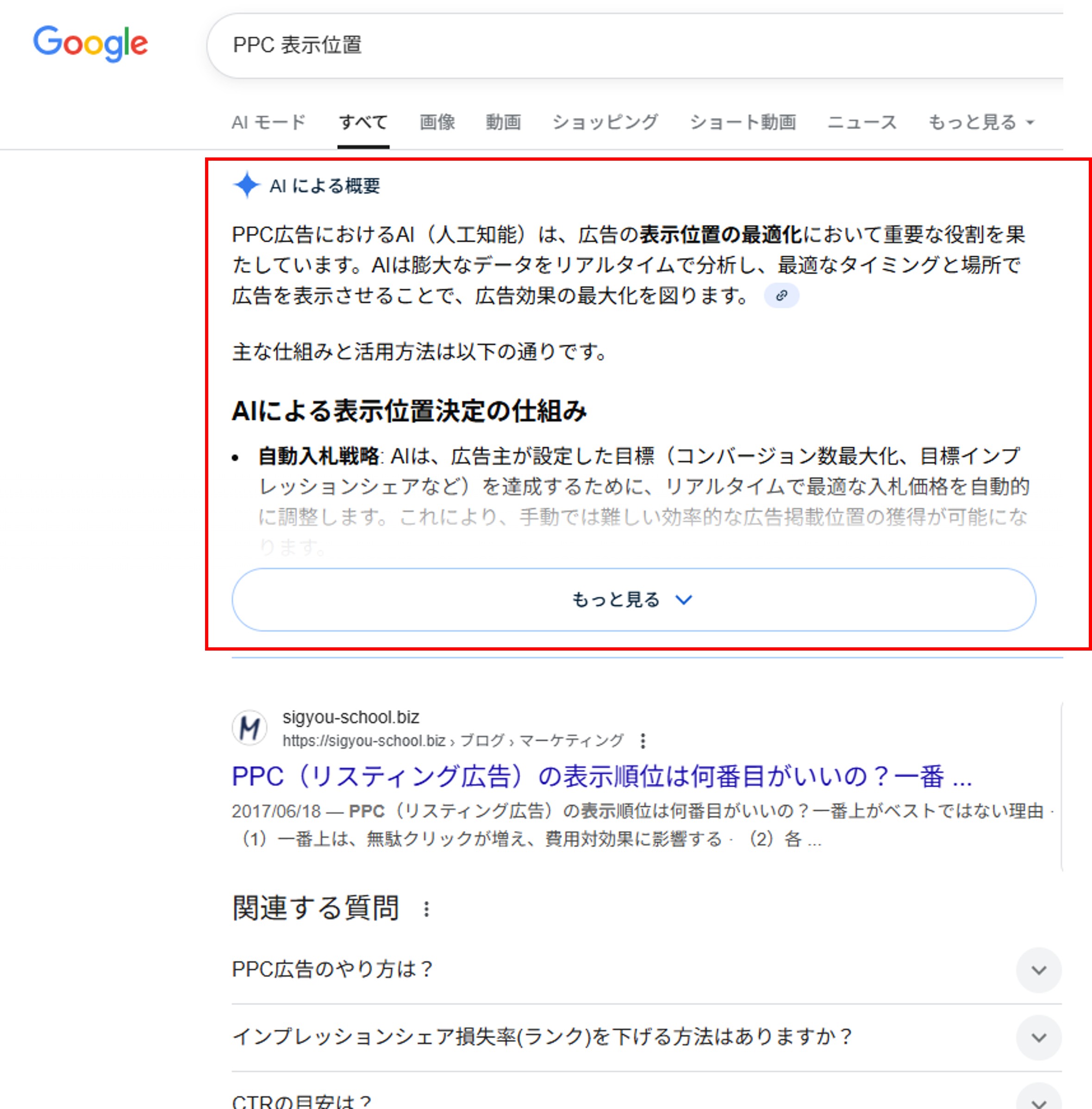

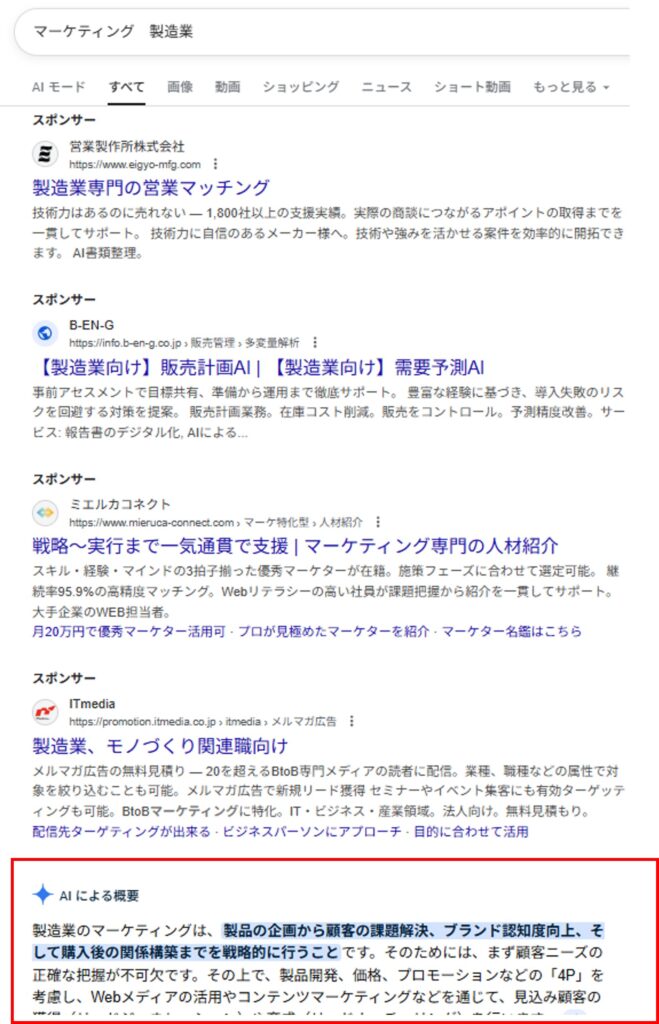

我々は「毎日訴求できるツールと方法」で、

業界でも閉鎖的なポンプメーカーという業界を創業から10年以上、増収増益を続けてきました。

製造業の集客にお悩みがあれば、

製造業専門のマーケティング支援、WEBCOへご相談下さい。