未分類

未分類

平均化の心理がおも…

FROM,中島

この業界ではよく耳にする松竹梅の法則。

売り場にA:10,000円/B:7,500円/C:5000円を置いておくと

中間のB:7500円が選ばれやすくなる。

消費者は「高すぎ」「安すぎ」という両極端を避け、失敗や後悔の少ない真ん中の「竹」を選びやすい。

といった消費者心理を表す代表的な例です。

本日のタイトルにもある「平均化の心理」はご存知でしょうか?

製品やサービスの魅力をアピールしてもいまいち刺さらない。

そんな時、「平均化の心理」を知っているのとそうでないのでは

クリエイティブに大きな影響がありそうです。

Q1:これは何点?

サービスをPRするとき、

販促者はそのサービスの特徴や魅力を伝え、

購入者に【そのサービスを受けて満足する自分】を想い浮かべる事が大切ですよね。

では、そのサービスはどうやってPRするとよいでしょうか?

ここに、そのサービスのセールスポイントをいくつか並べます。

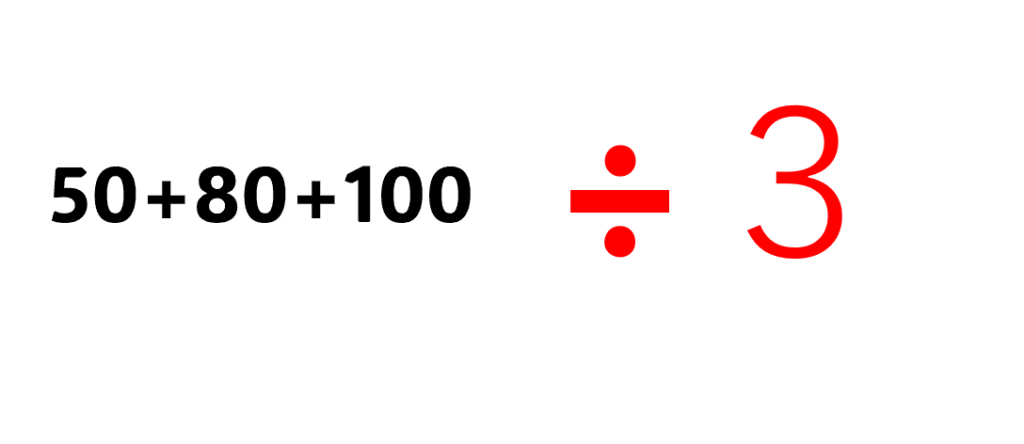

そのサービスが持つ、50点と80点と100点の3つの魅力を並べました。

突然ですがここで問題です。

この魅力度(50点と80点と100点)は何点になるでしょうか?

50+80+100で230点でしょうか?

実は、この時、消費者は無意識に働く「平均化の心理」によってこうなってしまいます。

そうです、消費者が受ける印象は「230点!スゴい!」ではなく

「75.6点か~わるくないけどなぁ~。」です。

この平均化の心理の例として、とあるケーキ屋さんをイメージしてみて下さい。

①「究極のショートケーキ」だけを置く店

② ショートケーキ ・チーズケーキ ・モンブラン ・抹茶 ・ティラミス …たくさん種類があって、全部“そこそこ美味い”店

直感では②が強そうですが、 実際に「記憶に残る」のは①だったりします。

それは何故でしょう?

人は“最も強い魅力”ではなく、“全体の平均”で評価してしまう、からです。

大量の魅力=魅力的?

サービスのLPでよくあるのが、まさにこの、「何でもできます!」です。

✔ 業界最安 ✔ 高性能 ✔ 国内製造 ✔ 導入実績No.1 ✔ 24時間サポート ✔ 操作が簡単

一見すごそうなのに、 これをみた消費者の頭の中ではこうなっています。

「おお!なんだか、良さそう!さぁ、他を探して・・・」

悲しいかな、理由はシンプルです。

人間の脳は、情報が多いと処理が面倒くさがります。

全部ちゃんと比較するのが疲れる、だから「ざっくり一言で判断」しようとする

その結果、足し算”じゃなく“平均”で評価するモードに入る。

これが平均化の心理です。

ついついいいところをいっぱい伝えがちですが、

一番強い魅力だけを前に出し、他の情報は裏付けなどの安心材料として使うのがベストです。

とにかく早い!→なぜ早いか・どう早いか・早い実績・遅ければ返金!(魅力を押し出したキャンペーン)・他の魅力で補強

これで十分魅力が伝わる、強いLPが出来上がるはずです。

何もこれはLPに限ったことではないので、WEBページやカタログなど、

自社のサービスの魅力を包括的に伝える場合もあるかと思います。

そういう場合も考え方は同じです。

ステップやページを分けて伝える事で、

【その場面で目に入る情報は、その場面で完結する】というシンプルさ、一貫性で

あなたのサービスの魅力に対する強い印象を与える事が出来ます。

全部100点なら?

少し意地悪ですが、じゃあこれ全部100点だったらどうなるでしょう?

理論的には全部100点なら=100点になるはずです。

実際はどうでしょう。

残念ながら消費者は“全部100点”とは感じてくれません。

100点が並ぶと「違い」が消え、仮に「全部すごいな」と思ったとしても、

「で、何が一番すごいの?」と・・・

マーケで一番怖いのは、【悪く思われること】ではなく、【印象に残らないこと】です。

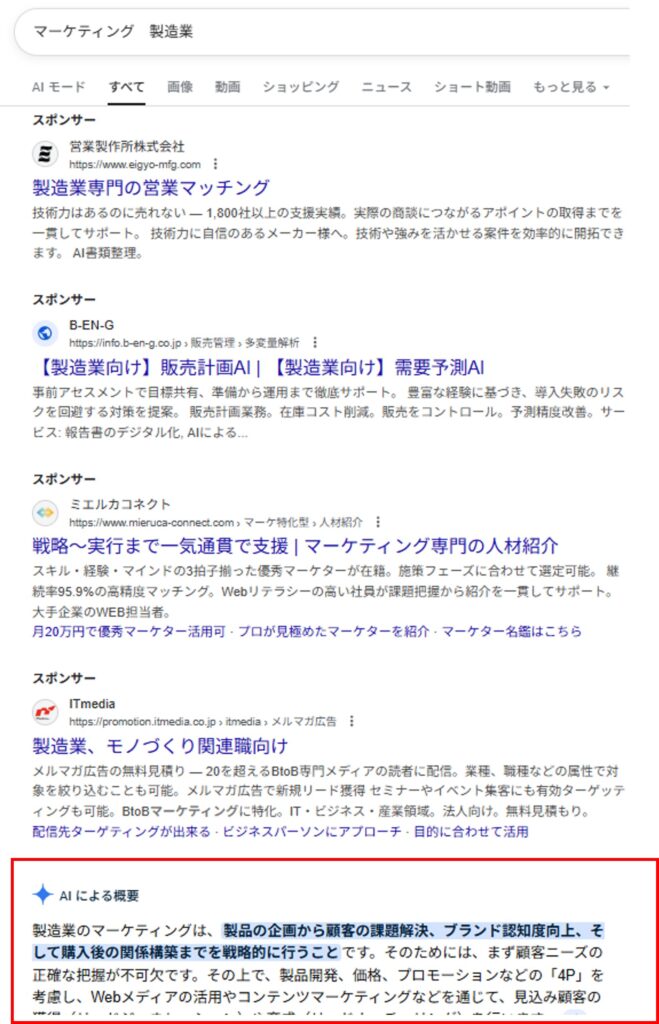

消費者の印象に残すマーケ施策、大手がひしめくポンプメーカー業界で

13年間業績を伸ばしてきた我々なら、

印象に残すマーケ術で製造業のサービスPRのお役立ちできるかと思います。

中々刺さらない製品、売り方がわからない製品にお悩みなら、

我々までご相談下さい。